あご出し姿勢が不調を起こす 姿勢美ヨガでは首も整えます

2014年にDr.クロワッサンから発行された本で、よく教室で利用させてもらっています。

この本の表紙に書いてある「首が原因の症状」は

冷え、生理不順、肌トラブル、イライラ、疲労感、不安感、意欲低下、のぼせ、便秘、気分の落ち込み、頭痛、新型うつ(自律神経性)、めまい、自律神経失調症、パニック障害、更年期障害(難治性)、慢性疲労症候群、ドライアイ、血圧不安定症、不眠症、多汗症、などです。

「あらゆる不調は首で治る」とは、「さまざまな不調が首が原因になっている」と言えますね。

そんな不調を起こす首をつくってしまうのは、猫背であごを突き出す姿勢。

つまり、パソコンやスマホを使う時の姿勢です。

この本が発売された2014年の時点で、この本を監修した医学博士は「年々、首こり病の患者数は増加の一途」「原因は、主に社会のIT化」と言っています。

それから、11年。今ではスマホを持っていない人が少なくなり、首が原因で不調を起こしている人はどんどん増えているのではないでしょうか?

目次

首のことを知ろう

首は7つの骨でできています。

上の2つの骨は、主に頭を左右に回旋する動きと、あごを引く動きをします。

下の5つの骨は、頭を前後に倒したり、横に側屈させたり、左右に捻る回旋の動きもします。

1つ目の骨は、ドーナツのように中心が空いていて、2つ目の骨が下からその中心の穴に突き出ています。なので、左右にくるくる動きやすいのです。

首の後ろ側から骨を触ると、後頭部のくぼみの下にボコッと飛び出た骨がさわれますが、そこが2つ目の骨です。

その下に骨があと5つ並んでいます。

上部の骨の間には椎間板というクッションがなく、下部の骨の間には椎間板があります。

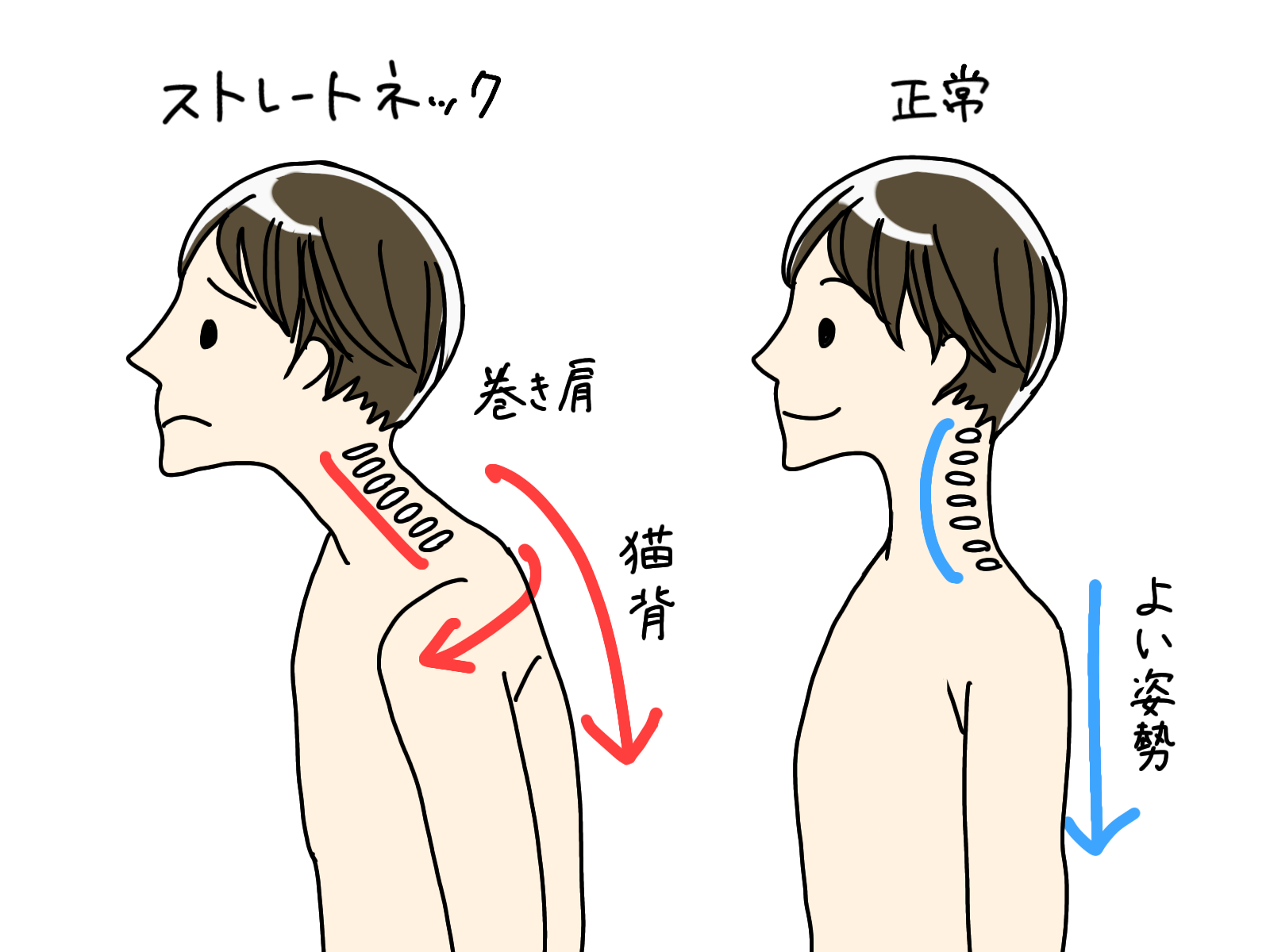

本来は、下の5つの骨は少しずつカーブして首の自然な反りを作っています。でも、あごを出す姿勢を続けていると、そのカーブがなくなってきて、ストレートネックになり、首の関節に負担がかかります。

あご出し姿勢になってしまう理由

パソコンやスマホを長時間使っているうちに、猫背であごが出る姿勢が身についてしまっている場合

あごを引こうと思っても、できなくなってきます。

・胸の筋肉が硬くなっている

・肩甲骨がうまく動かなくなっている

・後頭部の筋肉が硬くなってしまっている

など、悪い姿勢によって、硬くなってしまった筋肉や、逆に使えなくなってしまっている筋肉があるので、なかなかすぐにきれいな姿勢には戻れなくなってしまいます。

あご出し姿勢がいけない理由

首や背骨の自然なカーブがあるのは、頭や上半身の重さをうまく分散させるための、とても考えられた体のつくりです。

でも、あご出し姿勢をすると、そのカーブがなくなり、6kg前後ある頭の重さをうまく分散できず、首や肩に負担がかかります。

あご出し姿勢をすると、頭と首の上部の関節がロックされてしまいます。

さらに、首の下の骨と背骨の上の骨の関節もロックされてしまいます。

なので、その間の5つの骨の関節が本来動く以上に動かなくてはいけなくなり、関節に負担がかかります。

動きすぎる関節は、椎間板がつぶれたり、関節が変形したり、靭帯が分厚くなって神経を圧迫したり、関節の間から出ている神経を圧迫したりして、不調を起こしてしまいます。

首が原因の頚椎症について調べたところ、他にも 呼吸障害、腕を上げられない、肘を曲げられない、肘を伸ばせない、手首を反らすことができない、指を握れない、指をひらけないなどの不調が起こることもあるようです。

原因がよくわからないけれど歩くとふらつくなどの、バランス能力低下もおこります。

あご出し姿勢を改善するには

姿勢を良くするために、急に首の運動をすると、痛みを出してしまったり、悪化させてしまうことがあるので、注意しなければいけません。

首はとても大切な場所です。体の末端までつながっている神経が、脳からスタートしてすぐに首があるので、そこで滞ってしまうと、体の末端に影響がでてきます。

まず、環境から変えていきましょう。

机と椅子の高さの調整

パソコンの高さの調整

視力の調整

その後、胸の筋肉や肩甲骨周りの筋肉を整えていきます。

あごの動きを整えていきます。

首周りの筋肉を整えていきます。

そして、悪い姿勢に戻らない様に、筋肉を維持する運動を習慣にします。

姿勢美ヨガで首を整える

原因がよくわからない不調は、首からきていることもあります。

自分では気づいていないパソコンやスマホを見ている時の姿勢=あご出し姿勢が、原因の多くとなっているようです。

首は大切な場所なので、急に首を動かす運動をすると、逆に悪化することがあるので

環境→首以外の場所の筋肉を整える→首周りの筋肉を整える

というように、慎重に改善していく必要があります。

姿勢美ヨガでは、首の骨に触れて筋肉を軽くさわり、小さく動かすことで、首の筋肉を整える方法を行います。首がこっている状態で、ポーズを行うと痛めることがあるので、しっかり硬さをとってから運動するように注意しましょう。

自分の体のことをよく知って、毎日をできるだけ快適に過ごしていきましょう!